jeudi, 17 avril, 2025

Par Aude le jeudi, 17 avril, 2025, 08h44 - Textes

J’adore ce sketch des Monty Python dans lequel des hommes bourgeois un peu alcoolisés se racontent leur vie, lançant tour à tour des surenchères sur qui avait vécu son enfance dans les conditions matérielles les plus sordides. Après les récits de familles qui vivent à quatorze dans une pièce misérable, ça finit avec : « Vous habitiez dans une boîte à chaussures ? Considérez-vous heureux, nous, nous vivions sous un caillou ! » Et le suivant de regretter que sa famille n’ait même pas eu un caillou à mettre au-dessus de sa tête (1).

Lire la suite...

aucun rétrolien

jeudi, 30 janvier, 2025

Par Aude le jeudi, 30 janvier, 2025, 08h29 - Annonces

Le Revenu garanti, une utopie libérale est réédité ce mois-ci par Le Monde à l’envers et sera disponible ce vendredi dans les bonnes librairies. J’ai proposé pour l’occasion une courte préface (ci-dessous) mais la discussion n’est pas finie… Vous pouvez trouver sur le site des éditeurs un sommaire et un extrait, ainsi que des recensions et un podcast où je présente mon propos.

Le Revenu garanti, une utopie libérale est réédité ce mois-ci par Le Monde à l’envers et sera disponible ce vendredi dans les bonnes librairies. J’ai proposé pour l’occasion une courte préface (ci-dessous) mais la discussion n’est pas finie… Vous pouvez trouver sur le site des éditeurs un sommaire et un extrait, ainsi que des recensions et un podcast où je présente mon propos.

Lire la suite...

aucun rétrolien

dimanche, 27 octobre, 2024

Par Aude le dimanche, 27 octobre, 2024, 16h44 - Textes

Je ne compte plus les organisations et les événements qui mettent en avant des valeurs antivalidistes tout en passant sous silence l’existence d’une maladie infectieuse potentiellement handicapante et immédiatement dangereuse pour certaines catégories de personnes. Un syndicat qui affirme l’antivalidisme comme une de ses priorités des prochaines années alors que depuis 2022 le port du masque n’est recommandé ni dans ses locaux ni dans les formations qu’il organise. Des festivals féministes qui se mettent en quatre pour assurer l’accessibilité aux personnes en fauteuil ou qui marchent difficilement, aux personnes sourdes qui se voient proposer sous-titres spécifiques ou traduction simultanée en LSF mais aucune information n’est fournie en amont de l’événement sur ce qui sera fait pour s’assurer que le moins de monde possible rentre chez soi avec le Covid.

Lire la suite...

aucun rétrolien

mardi, 1 octobre, 2024

Par Aude le mardi, 1 octobre, 2024, 08h11 - Lectures

Naomi Klein, Le Double. Voyage dans le monde miroir, traduit de l'anglais (Canada) par Cédric Weis, Actes Sud, 2024, 496 pages, 24,89 €

Naomi Klein, Le Double. Voyage dans le monde miroir, traduit de l'anglais (Canada) par Cédric Weis, Actes Sud, 2024, 496 pages, 24,89 €

Lors du confinement, en mars 2020, je me souviens avoir bien vite écarté les soupçons d’après lesquels le surgissement du Covid serait dû aux mauvaises intentions de la Chine (ou, plus étrangement, d’Emmanuel Macron), aidée notamment par l’idée popularisée par Naomi Klein dans La Stratégie du choc que les acteurs politiques et économiques les plus puissants n’ont pas besoin de manufacturer des catastrophes pour en profiter. Il leur suffit d’attendre qu’elles arrivent, ce qu’elles ne manquent pas de faire. Je me demandais alors ce que Klein aurait à dire de la période.

Lire la suite...

aucun rétrolien

dimanche, 22 septembre, 2024

Par Aude le dimanche, 22 septembre, 2024, 10h28 - Annonces

Aude Vidal, Dévorer le monde. Voyage, capitalisme et domination, Payot, 2024, 192 pages, 18 €

Aude Vidal, Dévorer le monde. Voyage, capitalisme et domination, Payot, 2024, 192 pages, 18 €

Ce mois-ci paraît Dévorer le monde, mon quatrième ouvrage personnel. J’en publie ici les premières lignes. Merci à Audrey et Aude, mes premières lectrices, à Laura à qui je dois la précision lexicale du titre, à toutes les personnes qui m’ont encouragée à l’écrire, ainsi qu’à Christophe, mon éditeur, et à l’équipe des éditions Payot.

Lire la suite...

aucun rétrolien

vendredi, 6 septembre, 2024

Par Aude le vendredi, 6 septembre, 2024, 08h36 - Lectures

Irène Pereira, Le Féminisme libertaire. Des apports pour une société radicalement féministe, Le Cavalier bleu, 2024, 136 pages, 18 €

Irène Pereira, Le Féminisme libertaire. Des apports pour une société radicalement féministe, Le Cavalier bleu, 2024, 136 pages, 18 €

Irène Pereira, autrice de travaux sur l’anarchisme et sur les pédagogies critiques, propose un livre bienvenu sur le féminisme libertaire. Si l’anarchisme et le féminisme sont des mouvements anciens, qu’on peut dater de la deuxième moitié du XIXe siècle, il n’en est pas de même de l’anarcha-féminisme ou féminisme libertaire, qui s’est constitué dans les années 1970. L’anarchisme a pu être féministe (ou pas, le misogyne Proudhon n’a pas été un cas isolé) avant cela, ce que Pereira rappelle à propos de plusieurs autrices et auteurs pour qui le féminisme en tant que tel était un engagement bourgeois mais qui se sont engagé·es en anarchistes pour l’égalité femmes-hommes. Au fil de cette histoire par petites touches de l’anarchisme, et d’un rapide tour d’horizon contemporain, apparaissent quelques questions qui furent objets de discussion d’une période à l’autre : les libertés amoureuses, sexuelles et reproductives, la prostitution.

Lire la suite...

aucun rétrolien

jeudi, 25 juillet, 2024

Par Aude le jeudi, 25 juillet, 2024, 15h49 - Annonces

Il existe des cartes du monde « à gratter ». Il est loisible, une fois qu’on a « fait » Moscou, de racler toute la Russie jusqu’à la Sibérie. La couleur métallique de la surface ainsi dégarnie laisse alors place à un décor uni. Aucun relief, aucune couleur de végétation. Le message est clair : inutile d’y revenir car ce qui est fait n’est plus à faire. Cette carte témoigne d’un rapport au voyage de type tableau de chasse.

Un article pour le dossier « La flemme olympique », CQFD n°232.

aucun rétrolien

dimanche, 14 juillet, 2024

Par Aude le dimanche, 14 juillet, 2024, 16h05 - Textes

Dans les milieux écolos, féministes et de gauche que je fréquente on trouve un peu de tout : des précaires avec ou sans capital culturel (mais toujours un capital social, parfois acquis au hasard de rencontres, qui permet de ne pas subir les déterminations de sa classe), des petit·es bourgeois·es qui ont des intérêts objectifs à être de gauche et des personnes plus aisé·es qui en ont un peu moins (pour donner un seul exemple, dans une société décente les services de ménage dus aux gens qui peuvent se les payer ne seraient pas pris en charge à 50 % par la collectivité, voir quelques bouquins à ce sujet). J’ai déjà pas mal parlé dans Égologie des conflits de classe à peine cachés qu’on peut observer dans ces milieux plutôt engagés et du rôle qu’y jouent les classes les plus aisées. Je fréquente beaucoup moins, notamment parce qu’elle est moins engagée, la bourgeoisie de gauche molle, mais elle mérite que je lui fasse enfin un sort.

Lire la suite...

aucun rétrolien

lundi, 22 avril, 2024

Par Aude le lundi, 22 avril, 2024, 08h48 - Textes

Même si lafemme est l’avenir de l’homme, c’est moins sur nous que sur les hommes que sont projetées nombre d’attentes concernant le recul espéré du sexisme. Comme si nous ne faisions que notre boulot ingrat de féministes, tandis qu’eux sont des forces telluriques. Hommes proféministes, à la masculinité non hégémonique, non binaires (1), ce sont eux qui vont sauver le monde. Engagements contre le sexisme, participation à la création de savoirs sur le genre et les sexualités, renouvellement des représentations sur ce qu’est un homme et légitimation de formes de masculinités diverses et plus respectueuses des femmes, voilà tout ce que nous leur devons.

Lire la suite...

aucun rétrolien

samedi, 23 mars, 2024

Par Aude le samedi, 23 mars, 2024, 14h57 - Textes

L’an dernier, une étude publiée par des économistes rendait compte de la somme pour laquelle les utilisateurs et utilisatrices des médias sociaux consentiraient à se déconnecter. Les étudiant·es d’une université états-unienne accepteraient 59 dollars, pas moins, pour ne plus se connecter à TikTok et 47 pour délaisser Instagram. De manière plus intéressante et apparemment contradictoire, ils et elles paieraient cette fois 28 dollars pour voir leur entourage (et elles-mêmes) se déconnecter de la plateforme chinoise et seulement 10 pour Instagram qui était pourtant, la dernière fois que j’ai regardé, la plateforme qui impactait le plus négativement les personnes qui ne s’en servent pas que pour regarder des vidéos de chatons.

Lire la suite...

aucun rétrolien

lundi, 19 février, 2024

Par Aude le lundi, 19 février, 2024, 08h42 - Textes

Les logiques du développement personnel se sont doucement imposées dans notre imaginaire. Les ouvrages qui ont envahi les rayons des librairies peuvent dispenser une grande sagesse, si possible orientale, ou enchaîner les conseils simples ou les lieux communs (charité bien ordonnée commence par soi-même). Offrant une façade lisse, ils ont un propos aussi varié que consensuel. Depuis quelques années les critiques s’attachent à cet objet protéiforme, en dévoilant les nombreuses influences derrière une apparence anodine. Le développement personnel tire ses origines d’une part d’un ethos libéral et méritocratique qui s’exprime assez frontalement en langue anglaise depuis au moins un siècle : tout le monde peut devenir riche, celles et ceux qui ne le sont pas n’ont pas su tirer profit de mes enseignements, que voici offerts à la vente. Les nouvelles pratiques spirituelles devenues plus visibles en Occident à partir des années 1960, mais qui elles aussi ont des racines profondes, en constituent le versant ésotérique.

Lire la suite...

aucun rétrolien

vendredi, 2 février, 2024

Par Aude le vendredi, 2 février, 2024, 09h03 - Lectures

Sandrine Holin, Chères collaboratrices. Comment échapper au féminisme néolibéral, La Découverte, 2023, 240 pages, 19,50 €

Sandrine Holin, Chères collaboratrices. Comment échapper au féminisme néolibéral, La Découverte, 2023, 240 pages, 19,50 €

Voici un livre dont on a envie de partager la lecture avec beaucoup d’amies et de camarades, en raison de son sujet qui en France reste assez rarement abordé. S’il est facile de mépriser certains féminismes, il est plus difficile en revanche de poser le doigt sur ce qui pose réellement problème. Ainsi du féminisme pour cadres sup qui a trouvé en Sheryl Sandberg, ex-dirigeante de Facebook et milliardaire, son égérie (voir ici une critique par bell hooks, citée dans Chères collaboratrices). Sandrine Holin, survivante du féminisme en entreprise, remonte à la source du phénomène.

Lire la suite...

aucun rétrolien

samedi, 4 novembre, 2023

Par Aude le samedi, 4 novembre, 2023, 09h10 - Textes

Je suis bénévole dans un festival de cinéma qui tient à une non-mixité aujourd’hui devenue moins courante. Alors que bon nombre d’espaces non-mixtes sont « sans mecs cis(genre) », soit adoptent une non-mixité queer, nous tenons à être un lieu pour « les femmes et les lesbiennes » (1). Depuis vingt ans que je connais le festival, toutes les femmes y sont les bienvenues, cisgenre ou transgenre. J’apprécie le fait que chaque groupe puisse bâtir un espace qui correspond à ses aspirations et que diverses définitions de la non-mixité cohabitent, qu’on ne standardise pas les pratiques militantes. Ce festival réunit des festivalières très diverses, de tous âges, venues de tout le pays, avec des positionnements politiques différents qui se frottent parfois. L’an dernier un tag sur le mur externe du lieu disait : « Festival transphobe ». Cette année ce sont des « lesbiennes pas queer » tout aussi courageuses et anonymes qui ont pris la parole de cette manière très déplaisante pour faire connaître leurs reproches. Ça veut peut-être dire que le festival n’est pas monolithique et ces attaques sont une reconnaissance de la diversité qui y a cours.

Lire la suite...

aucun rétrolien

dimanche, 1 octobre, 2023

Par Aude le dimanche, 1 octobre, 2023, 21h24 - Lectures

Anne Humbert, Tout plaquer. La désertion ne fait pas partie de la solution... mais du problème, Le Monde à l’envers, 2023, 72 pages, 5 €

Anne Humbert, Tout plaquer. La désertion ne fait pas partie de la solution... mais du problème, Le Monde à l’envers, 2023, 72 pages, 5 €

Autour de vous, beaucoup ont peut-être choisi de déserter leur emploi dans le tertiaire pour en exercer un autre « qui a du sens » dans l’artisanat ou l’agriculture et sortir du salariat. Peut-être même faites-vous partie de ces déserteurs et déserteuses qui depuis quelques années font parler d’elles et d’eux, avec des pics d'attention inattendus.

Anne Humbert, ingénieure non déserteuse, a choisi de consacrer un livre au phénomène (encore un) mais celui-ci prend le parti de le critiquer, à partir d’échanges avec des ami·es ayant déserté et de lectures qui vont de la grande presse à des auteurs comme le sociologue Richard Sennet, critique de la standardisation du travail. Outre quelques articles, comme celui-ci dans Lundi matin, cette option reste à ma connaissance assez peu conventionnelle dans les milieux alternatifs plus ou moins radicaux subjugués par la notion de désertion (Reporterre a, selon Humbert, consacré vingt-et-un articles au discours des étudiant·es qui bifurquent d’AgroParisTech). Ces trajectoires ont suscité plus d’intérêt que le « refus de parvenir » auquel était consacré il y a quelques années un excellent bouquin, toujours disponible.

Lire la suite...

aucun rétrolien

mardi, 12 septembre, 2023

Par Aude le mardi, 12 septembre, 2023, 08h41 - Textes

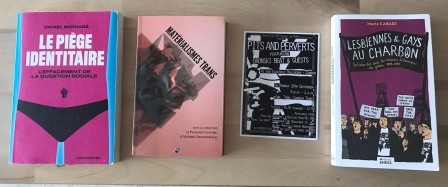

En mars 2023, j’ai été invitée par l’UNEF à m’exprimer à l’université Clermont-Auvergne dans le cadre du Festival étudiant contre le racisme et les discriminations. La soirée a commencé par l’intervention d’un membre des Inverti·es qui a présenté ce collectif très présent dans le mouvement contre la réforme des retraites et sa volonté d’inscrire les personnes LGBT en tant que telles dans le mouvement social, notamment en raison du fait que c’est à ce titre que beaucoup sont vulnérables économiquement.

J’ai enchaîné en apportant quelques précisions sur la préhistoire du mouvement LGBT (j’étais la plus âgée dans l’assistance, ayant eu 20 ans en 1997) et en abordant des questions qui me tiennent à cœur. J’étais venue avec deux livres très différents. Le premier, du journaliste espagnol Daniel Bernabé, s’intitule Le Piège identitaire, chroniqué ici, et porte sur la politique des identités sexuelles et raciales, trop souvent perçue comme subversive. L’expression politique de minorités sexuelles n’est pas en soi un danger pour l’ordre établi. Barnabé montre combien la social-démocratie démissionnaire a même utilisé ses réponses aux revendications de ces minorités pour se donner une caution de gauche qu’elle ne méritait plus en raison de ses politiques trop favorables au capital et néfastes aux intérêts des plus pauvres (parmi lesquel·les ces minorités sont par ailleurs surreprésentées, ce que note bien Bernabé). Pensons dans le contexte français au mariage pour tou·tes, seule réforme de gauche de Hollande, par ailleurs responsable de la loi travail, de la mort de Rémi Fraisse et d’une répression politique violente, des cars Macron et de l’adoubement de celui qui depuis six ans fait le marche-pied de l’extrême droite. Rétrospectivement, le mariage pour tou·tes, une réforme par ailleurs insatisfaisante aux yeux de communautés LGBT, a le goût amer d’un quinquennat déjà à droite.

Lire la suite...

aucun rétrolien

mardi, 15 août, 2023

Par Aude le mardi, 15 août, 2023, 17h26 - Textes

Cette année je suis membre dans des collectifs militants de deux commissions qui ont chacune pour objectif de défricher des prises de position sur des questions délicates. J’ai été encouragée à y participer au motif qu’il faut y assurer un peu de diversité politique et que peu de personnes ont envie de s’y coller quand elles savent ne pas défendre la position qu’il est de bon ton d’avoir. J’ai prouvé ma capacité à défendre des positions minorisées, à ne pas répéter la doxa et à mettre le doigt sur les questions qui fâchent. Ça ne m’a pas empêchée d’y aller la boule au ventre en raison des violences symboliques qui se jouaient dans ces réunions.

Lire la suite...

aucun rétrolien

dimanche, 23 avril, 2023

Par Aude le dimanche, 23 avril, 2023, 11h29 - Textes

Il y a quelques jours, dans un groupe féministe, nous avons déplié un paragraphe de notre manifeste qui reprenait le slogan « Mon corps, mon choix ». J’avais émis quelques doutes sur cette formulation car si entendue comme un appel à la liberté reproductive et sexuelle des femmes elle fait consensus, elle contient aussi tout un monde contre lequel, en tant que féministes au sein d’un syndicat de transformation sociale, nous luttons. Enfin, j’espère.

Lire la suite...

aucun rétrolien

lundi, 30 janvier, 2023

Par Aude le lundi, 30 janvier, 2023, 08h49 - Lectures

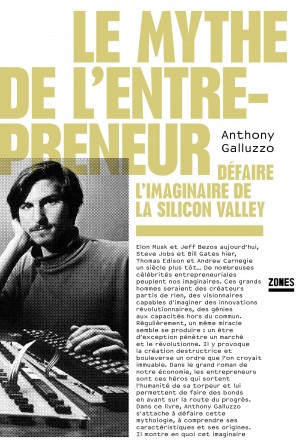

Anthony Galluzzo, Le Mythe de l’entrepreneur. Défaire l'imaginaire de la Silicon Valley, « Zones », La Découverte, 2023, 240 pages, 20 €

Anthony Galluzzo, Le Mythe de l’entrepreneur. Défaire l'imaginaire de la Silicon Valley, « Zones », La Découverte, 2023, 240 pages, 20 €

Auteur de La Fabrique du consommateur, Anthony Galluzzo nous livre ici le pendant de sa remarquable histoire de la consommation, une analyse du mythe de l’entrepreneur aux USA. Son histoire commence par la fin, avec la célébration de Steve Jobs. Galluzzo tente une histoire du succès d’Apple par plusieurs angles. Et si cette entreprise devait tout à Steve Wozniak, l’ingénieur de talent associé à Jobs depuis les fameux débuts de l’entreprise dans un garage ? Ou bien à Mark Markkula, l’homme qui réussit à intéresser les investisseurs au destin de la start-up, avec un succès tel qu’elle dut vite refuser des propositions d’entrée dans le capital ? Ou bien à la Silicon Valley, ce tissu d’entreprises dont Hewlett-Packard où Wozniak fit ses premiers pas et Xerox qui inventa dès 1973 l’interface graphique qui fit le succès d’Apple ? Ou bien à l’État, très volontaire dans la création de ce cluster de laboratoires de recherche fondamentale financés par le public, complété par des entreprises qui en valorisaient l’innovation ? Un peu de chaque, évidemment. Le mythe de Steve Jobs illustre bien ce que François Flahaut appelait le « paradoxe de Robinson », cette image de l’homme qui ne doit rien à personne – mais qui survit grâce au bateau échoué dont la cale contient tous les outils nécessaires, pour ne rien dire des savoirs acquis en Angleterre et que le naufragé a emportés avec lui sur son île déserte.

Lire la suite...

aucun rétrolien

jeudi, 12 janvier, 2023

Par Aude le jeudi, 12 janvier, 2023, 08h40 - Textes

Il y a quelques semaines, je suis restée songeuse devant un énième fil sur un réseau social bien connu. Un homme avait pris des photos de ses enfants devant le SUV nouvellement acquis de son voisin et mettait en évidence le contraste entre la vulnérabilité des petit·es et la lourdeur de la machine. Suivaient des interrogations sur la dangerosité de cette voiture pour les autres car, outre la lourdeur de l’engin en cas de choc, la visibilité est compromise par la taille du capot. La personne qui conduit n’est pas en mesure de seulement voir la tête d’un enfant en âge de traverser si elle est à moins de x mètres de la voiture, le x en question augmentant avec l’énormité du véhicule. Les réponses étaient très clivées, les un·es acquiesçant et les autres défendant le choix du propriétaire du char d’assaut, au nom de la liberté individuelle.

Lire la suite...

aucun rétrolien

samedi, 12 novembre, 2022

Par Aude le samedi, 12 novembre, 2022, 14h29 - Textes

Quand les annonces dans les trains et les métros, depuis plus de six mois, invitent « vivement » au port du masque pour éviter la propagation du Covid alors que même le personnel de la SNCF ou de la RATP ne le porte pas, la parole des autorités est démonétisée comme jamais. « Parle à mon cul, Manu, ma tête est malade ! » On pourrait en sourire ou se réjouir de cette insubordination mais je ne pense pas qu’elle constitue le moindre antidote au libéralisme autoritaire qui triomphe actuellement, avec son atteinte aux formes démocratiques pourtant peu exigeantes du gouvernement représentatif. Au contraire, c’est d’obéissance aux autorités qu’il est question quand le gouvernement choisit de se passer dans les lieux publics d’un moyen de protection simple, au motif que les hôpitaux sont à peine engorgés et que le nombre de mort·es chaque semaine est acceptable (l’équivalent d’un ou deux cars qui se crashent chaque jour, presque trois pendant le printemps électoral), et que l’immense majorité d’entre nous le suit.

Lire la suite...

aucun rétrolien

Le Revenu garanti, une utopie libérale est réédité ce mois-ci par Le Monde à l’envers et sera disponible ce vendredi dans les bonnes librairies. J’ai proposé pour l’occasion une courte préface (ci-dessous) mais la discussion n’est pas finie… Vous pouvez trouver

Le Revenu garanti, une utopie libérale est réédité ce mois-ci par Le Monde à l’envers et sera disponible ce vendredi dans les bonnes librairies. J’ai proposé pour l’occasion une courte préface (ci-dessous) mais la discussion n’est pas finie… Vous pouvez trouver  Naomi Klein, Le Double. Voyage dans le monde miroir, traduit de l'anglais (Canada) par Cédric Weis, Actes Sud, 2024, 496 pages, 24,89 €

Naomi Klein, Le Double. Voyage dans le monde miroir, traduit de l'anglais (Canada) par Cédric Weis, Actes Sud, 2024, 496 pages, 24,89 € Aude Vidal, Dévorer le monde. Voyage, capitalisme et domination, Payot, 2024, 192 pages, 18 €

Aude Vidal, Dévorer le monde. Voyage, capitalisme et domination, Payot, 2024, 192 pages, 18 € Irène Pereira, Le Féminisme libertaire. Des apports pour une société radicalement féministe, Le Cavalier bleu, 2024, 136 pages, 18 €

Irène Pereira, Le Féminisme libertaire. Des apports pour une société radicalement féministe, Le Cavalier bleu, 2024, 136 pages, 18 € Sandrine Holin, Chères collaboratrices. Comment échapper au féminisme néolibéral, La Découverte, 2023, 240 pages, 19,50 €

Sandrine Holin, Chères collaboratrices. Comment échapper au féminisme néolibéral, La Découverte, 2023, 240 pages, 19,50 € Anne Humbert, Tout plaquer. La désertion ne fait pas partie de la solution... mais du problème, Le Monde à l’envers, 2023, 72 pages, 5 €

Anne Humbert, Tout plaquer. La désertion ne fait pas partie de la solution... mais du problème, Le Monde à l’envers, 2023, 72 pages, 5 €

Anthony Galluzzo, Le Mythe de l’entrepreneur. Défaire l'imaginaire de la Silicon Valley, « Zones », La Découverte, 2023, 240 pages, 20 €

Anthony Galluzzo, Le Mythe de l’entrepreneur. Défaire l'imaginaire de la Silicon Valley, « Zones », La Découverte, 2023, 240 pages, 20 €