Un texte qui doit beaucoup, ne serait-ce que l'envie de l'écrire, à

la lecture de Le Sucre et la faim. Enquête dans les régions sucrières du

Nord-Est brésilien, par Robert Linhart

Beaucoup de clichés courent sur les pays pauvres du Sud, spécialement sur

l'Afrique. On imagine des terres difficilement cultivables, sujettes à la

sécheresse, tous obstacles naturels à ce que l'abondance règne. En bref :

la malédiction. Celle, indécrottable, qui rendrait nécessaire le recours à la

charité, sacs de riz portés sur des épaules musclées, sourire dentifrice

inclus. Les structures sociales de ces pays et leur place dans la

mondialisation sont rarement interrogées. Cela fait pourtant belle lurette que

les associations de solidarité internationales nous alertent : ces pays

ont tout à fait les moyens de se nourrir, ils ont surtout besoin qu'on leur

lâche la grappe.

Lopin ou plantation ?

Dans le Brésil d'après le coup d'État de 1964, l'une des raisons principales

de la malnutrition qui règne dans le Nordeste, c'est la disparition des lopins

confisqués par les gros propriétaires. Les ouvriers agricoles qui triment dans

les plantations de canne à sucre n'ont alors plus qu'une source de

nourriture : l'importation depuis les autres régions du pays, épargnées

par la monoculture, de haricots secs (les fameux feijõas) et de

manioc. Passées par le marché national, par des chaînes de distribution longues

et coûteuses, acheminées sur des milliers de kilomètres (c'est l'échelle

brésilienne), ces denrées se retrouvent dans les bodegas du Nordeste à

des prix prohibitifs. Alors que le minuscule reço des ouvriers

agricoles, 20m2 à cultiver pour l'usage familial, apportait une nourriture

d'appoint, variée et gratuite, qui ne coûtait que le temps qu'on consacrait à

la faire pousser, le salaire ne suffit jamais à nourrir la famille dans les

mêmes proportions et la même qualité.

Aujourd'hui, avec une mécanisation accrue du travail agricole, l'emploi

n'est même plus assuré, d'où un exode rural qui amène les plus pauvres dans les

bidonvilles de Lagos ou de Rio. La filière soja brésilienne emploie une

personne pour 50 hectares, avec des conditions de travail et sociales qui sont

restées souvent indigentes. Le maïs et la canne à sucre font à peine mieux

(1). Et ce sont toutes des cultures concernées par les

agrocarburants. Dans le même temps, on considère qu'un hectare de terres suffit

à faire vivre une famille indienne (2).

Boycott de la banane !

Alors, comment mieux soutenir les pays pauvres qu'en n'achetant justement

pas leurs produits ? Ce n'est pas un choix démocratique ou populaire qui

est à l'origine des plantations de bananes, palmiers à huile, canne à sucre.

C'est l'expression des intérêts des plus gros acteurs économiques, dont les

populations locales n'ont eu aucun moyen de se protéger. On s'est habitué à

l'idée qu'acheter un produit, c'était soutenir, même dans de petites

proportions, la personne qui le fabrique. Le raisonnement dans le cas des

produits agricoles doit être radicalement différent. L'agriculture est une

activité accessible à tou-te-s, et on n'a pas besoin d'attendre un gros

investissement (privé ou coopératif), la mise en place de structures de

production de haute technologie, pour produire sur une terre. Une graine qui

germe, et c'est parti. Au contraire de ce qui peut se passer dans l'industrie,

quand on achète un produit agricole de plantation on ne soutient pas l'emploi

généré par cette activité, on soutient la prédation de terres que les

populations locales se voient confisquer.

La ruée vers les terres agricoles

L'Amérique latine est marquée par le régime foncier latifundiaire : la

latifundia est la grosse plantation d'un colon européen, espagnol ou portugais,

qui emploie des locaux sur ses terres, esclaves puis « libres ». Pendant

tout le long du XXe siècle, on a vu le recul de cette forme de propriété

coloniale... au profit non pas de réformes agraires, mais de l'achat des terres

par des multinationales. Agro-alimentaires évidemment, mais aussi industrielles

parfois (Ford s'était implanté en Amazonie pendant les riches heures du

caoutchouc naturel).

Le renchérissement des prix agricoles, suite entre autres aux tensions

provoquées sur le marché par les agrocarburants, rend ce genre d'agissement

d'autant plus profitable. Et crise alimentaire oblige, les spéculateurs aussi

investissent dans les terres du Sud, c'est une véritable ruée vers les terres

agricoles bon marché, qu'on appelle le land grab et qui est surveillée

de près par les ONG, autant pour ses conséquences environnementales que

sociales, toutes désastreuses (3).

La malédiction qui pèse sur la faculté des pays du Sud à se nourrir, c'est

désormais l'inclusion toujours plus pressante de leurs agricultures dans le

marché mondial. Marché des terres, marché des produits, qui rendent impossible

économiquement une agriculture orientée vers la satisfaction des besoins

alimentaires locaux.

Une agriculture mondialisée

Ajoutons à ce tableau le dumping auquel se livrent les pays riches. Notre

agriculture, dopée au engrais, pesticides et médocs, produit trop ?

« Il est devenu politiquement plus intéressant, et en général

économiquement plus avantageux, d’exporter les excédents – souvent sous forme

d’aide alimentaire – que de les stocker. Ces excédents, fortement

subventionnés, font baisser les prix sur le marché international de denrées

telles que le sucre et ils ont créé de sérieux problèmes pour plusieurs pays en

développement, dont l’économie se fonde sur l’agriculture »

(4).

Plus de vingt ans après le rapport Bruntland, qui posait les bases d'un

développement durable, la situation n'a pas beaucoup changé et

l'Europe continue à « être vache avec l'Afrique »

(5) en y exportant du lait en poudre à prix bradé. La

disparition des jachères, décidée par la PAC dans un monde où la crise

alimentaire se fait sentir, est une façon de redire la vocation exportatrice de

l'agriculture européenne. A priori, c'est tout bon pour les

consommateurs africains, qui paieront moins cher leurs aliments. Mais c'est la

catastrophe pour l'agriculture de type familial, moins compétitive. Notre lait

fortement subventionné vient concurrencer de manière déloyale celui qui est

produit localement (oui, il y a des vaches en Afrique), fermant ainsi les

débouchés des petits paysans. Et les condamnant économiquement.

Autonomie, camarade !

Pour permettre à tout le monde de bouffer sur cette planète, il ne s'agit

donc ni de produire plus (version révolution verte ou version OGM), ni de faire

la charité (commerce inéquitable ou moins inéquitable), mais d'accepter la

demande qui est faite au système politique mondial que l'agriculture des pays

pauvres se relocalise, qu'elle se réoriente sur les besoins des populations

locales plutôt que de rester tributaire des nôtres. Et ça passe par une sacré

remise en question, personnelle et politique, de notre mode de vie...

(1) Amis de la Terre Brésil et fondation Heinrich Böll,

Agrobusiness and biofuels: an explosive mixture, 2006), cités dans

Maryline Cailleux et Marie-Aude Even, « Les biocarburants :

opportunité ou menace pour les pays en voie de développement ? »,

Prospective et évaluation, n°3, janvier 2009,

agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/analyse30901.pdf.

(2) C'est le propos d'Ekta Parishad, mouvement populaire de

lutte pour la défense des droits des paysans sans terre et des peuples

indigènes en Inde.

(3) « Main basse sur les terres agricoles du Sud »,

Guy Debailleul, 26 février 2009, alternatives.ca/article4557.html. Signalons

aussi le blog animé par l'ONG Grain, farmlandgrab.blogspot.com.

(4) Rapport Brundtland (1987), chapitre 5, « Sécurité

alimentaire : soutenir le potentiel »,

fr.wikisource.org/wiki/Rapport_Brundtland/Chapitre_5.

(5) Du nom d'une des campagnes menées conjointement par le

CFSI, le CCFD, Oxfam-Agir ici, la Confédération paysanne, ATTAC et on en

oublie.

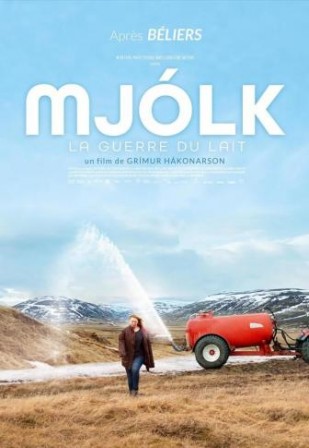

Mjólk de Grímur Hákonarson, sortie le 11 septembre

2019 en France

Mjólk de Grímur Hákonarson, sortie le 11 septembre

2019 en France Quelques liens vers des entretiens autour d'On achève bien les

éleveurs.

Quelques liens vers des entretiens autour d'On achève bien les

éleveurs. Vendredi 8 décembre, l'émission

Vendredi 8 décembre, l'émission  La Démocratie aux champs, Joëlle Zask

La Démocratie aux champs, Joëlle Zask