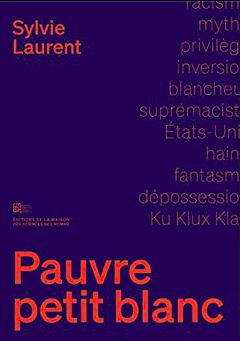

Pauvre petit Blanc

Par Aude le mercredi, 9 juin, 2021, 08h12 - Lectures - Lien permanent

Autour de Sylvie Laurent, Pauvre petit Blanc, Éditions de la MSH, 2020, 320 pages, 12 €

« Amérique : L’exalter quand même, surtout quand on n’y a pas été. Faire une tirade sur le self-government. » Voilà ce qu’il fallait penser des États-Unis du temps de Flaubert. Aujourd’hui il est de bon ton de déplorer tout ce qui nous arrive d’Amérique du Nord avec dix ans de retard, un peu moins depuis que les idées traversent l’Atlantique en moins d’une seconde. C’est bien connu, tout ce qui nous vient d’Amérique, plus précisément des campus états-uniens, est haïssable. Le vulgarisateur de philosophie Pascal Bruckner n’avait il y a quelques semaines à la radio (1) pas de mots assez durs contre l’expression male gaze, forgée par Laura Mulvey dans les années 1970 et très en usage de nos jours chez les féministes françaises. Si l’on traduit comme il le fait gaze par regard, l’expression n’a pas lieu d’être utilisée en français, si ce n’est pour faire croire qu’on a lu Visual Pleasure and Narrative Cinema en VO. Sauf que le regard, c’est look en anglais, et que gaze est un regard appuyé qui correspond à notre verbe fixer. C’est un universel anthropologique (valable même au-delà de la barrière des espèces) : un regard appuyé est a priori agressif, on ne regarde pas autrui comme on regarde un bout de gras. C’est pourtant comme cela que les hommes s’accordent le droit de regarder les femmes, au motif de leur seul plaisir scopique et sans considération pour ce qui n’est que l’objet de leur regard. J’ai tenté un jour une traduction en français de male gaze, pour faire plaisir à Bruckner, et j’ai risqué relougarder, un mot-valise à la québécoise moyennement satisfaisant… Oui, c’est vrai que nous féministes utilisons beaucoup de mots et de concepts nés aux USA. C’est vrai que c’est parfois ridicule quand cela semble mal plaqué sur la France (le « pro-sexe » à la française, l’« inclusivité » à la française) ou que l’anglais est mal prononcé ou sert de critère de distinction sociale. Mais c’est vrai aussi que les USA accueillent beaucoup de chercheurs et chercheuses de partout, d’Amérique du Sud, d’Inde et même de France… Ça bouillonne et le résultat est partagé avec le monde entier.

« Amérique : L’exalter quand même, surtout quand on n’y a pas été. Faire une tirade sur le self-government. » Voilà ce qu’il fallait penser des États-Unis du temps de Flaubert. Aujourd’hui il est de bon ton de déplorer tout ce qui nous arrive d’Amérique du Nord avec dix ans de retard, un peu moins depuis que les idées traversent l’Atlantique en moins d’une seconde. C’est bien connu, tout ce qui nous vient d’Amérique, plus précisément des campus états-uniens, est haïssable. Le vulgarisateur de philosophie Pascal Bruckner n’avait il y a quelques semaines à la radio (1) pas de mots assez durs contre l’expression male gaze, forgée par Laura Mulvey dans les années 1970 et très en usage de nos jours chez les féministes françaises. Si l’on traduit comme il le fait gaze par regard, l’expression n’a pas lieu d’être utilisée en français, si ce n’est pour faire croire qu’on a lu Visual Pleasure and Narrative Cinema en VO. Sauf que le regard, c’est look en anglais, et que gaze est un regard appuyé qui correspond à notre verbe fixer. C’est un universel anthropologique (valable même au-delà de la barrière des espèces) : un regard appuyé est a priori agressif, on ne regarde pas autrui comme on regarde un bout de gras. C’est pourtant comme cela que les hommes s’accordent le droit de regarder les femmes, au motif de leur seul plaisir scopique et sans considération pour ce qui n’est que l’objet de leur regard. J’ai tenté un jour une traduction en français de male gaze, pour faire plaisir à Bruckner, et j’ai risqué relougarder, un mot-valise à la québécoise moyennement satisfaisant… Oui, c’est vrai que nous féministes utilisons beaucoup de mots et de concepts nés aux USA. C’est vrai que c’est parfois ridicule quand cela semble mal plaqué sur la France (le « pro-sexe » à la française, l’« inclusivité » à la française) ou que l’anglais est mal prononcé ou sert de critère de distinction sociale. Mais c’est vrai aussi que les USA accueillent beaucoup de chercheurs et chercheuses de partout, d’Amérique du Sud, d’Inde et même de France… Ça bouillonne et le résultat est partagé avec le monde entier.

Les milieux en faveur de la justice sociale (féministes, anti-racistes, etc.) ne sont néanmoins pas les seuls à importer idées et pratiques des États-Unis. « La devise "protéger et servir" est de plus en plus utilisée pour parler de la police française. Seulement, la devise de la police nationale est "pro patria vigilant" ("pour la patrie ils veillent"). » (Le Bolchejuif sur Twitter). « To Protect and to Serve » est la devise du département de police de Los Angeles, imité par d’autres départements US… et désormais très informellement par des individus et des institutions françaises (par exemple le lycée d’Auch, dans le Gers, suite à un stage de sécurité routière avec des gendarmes). Autre importation des « campus américains », la mauvaise habitude de faire irruption dans les hémicycles, comme ce 25 mars à la région Occitanie, dix semaines après l’extrême droite US au Capitole mais version cassoulet, voir le tweet revendiquant cet acte de sédition par l’Action française, association toujours pas dissoute ni même évincée de la plate-forme comme le fut Trump en janvier.

Puisque la France a les yeux rivés sur l’Amérique, autant s’informer aux meilleures sources, comme avec l’ouvrage de Sylvie Laurent, Pauvre petit Blanc. Laurent est historienne et américaniste, et avec elle nous reprenons l’histoire du conflit racial aux USA. Au départ, il y a la colonisation, l’esclavage d’Africain·es déporté·es et les migrations d’Européen·nes pauvres. Même « engagé·es », soit sous statut servile, ces dernier·es bénéficient d’un statut supérieur. Suite à la guerre de Sécession, l’égalité des droits hésite, comme si elle était inacceptable aux yeux des Blanc·hes, comme si ce pays était le leur. Suite au mouvement des droits civiques dans les années 1960, les discriminations les plus flagrantes sont interdites et l’idée s’installe que désormais le problème est réglé. Nous sommes deux générations plus tard et des politiques d’affirmative action ont même tenté de compenser certaines inégalités mais celles-ci demeurent : les Blanc·hes ont en moyenne accumulé des patrimoines dix fois supérieurs à celui des familles noires, ils et elles ont 40 % plus de chances d’accéder aux études supérieures et deux ou trois fois moins de mourir sous les balles de la police. Malgré tout, à l’heure où écrit Laurent, alors que le mouvement #BlackLivesMatter de 2020 vient d’embraser l’Amérique et que le mandat de Donald Trump touche à sa fin, le déni de cette inégalité évidente est de mise. De plus en plus fort. D’où vient cette mauvaise foi ?

Les années 1960 ont été celles du parti démocrate. Nixon le renverse en s’appuyant sur un récit nouveau : les démocrates ont beaucoup donné aux minorités mais rien au petit peuple méritant (blanc), un électorat traditionnellement plus à gauche mais qui aurait été abandonné par son parti. Le républicain choisit de s’appuyer sur une base nouvelle, les Américain·es blanch·es catholiques ou juifs/ves, des classes perçues comme méritantes, travaillant dur pour accéder au rêve américain. Pendant ce temps, les Noir·es vivraient d’allocations. C’est un récit qui a le double intérêt de trouver aux mécontent·es un bouc émissaire et de dévaloriser des politiques redistributives. Ronald Reagan puis George H. Bush n’auront bientôt plus besoin de rappeler la race : pauvres, criminel·les, dépendant·es des aides sociales… ce sont les Noir·es, cela va sans dire. Cela va si bien sans dire que lors de l’avènement du leader nationaliste autoritaire, en 2016, les Blanc·hes pauvres qui pourraient bénéficier de droits aux soins de santé accessibles les refusent, pensant que cette politique ne leur est pas destinée (elle est pour les « pauvres »).

Qui donc racialise la question aux USA ? C’est la droite, pour évacuer la question sociale au profit du mérite individuel. Puis le stéréotype se fige, aussi faux soit-il (aucune welfare queen vivant dans le luxe en multipliant les fraudes aux allocs n’a jamais existé, c’est Reagan qui a forgé le personnage), et ceux qui ont prospéré dessus peuvent désormais se payer le luxe d’être aveugles à la couleur, fièrement universalistes, et de refuser tout rattrapage aux Noir·es. C’est un anti-sociologisme libéral qui justifie le tour de passe-passe et l’idée est florissante, jusqu’à aujourd’hui en France. D’abord la réalité des faits, établie par les sciences sociales, est ignorée, cachée par des clichés qui tournent en boucle à la télé et dans les discours des politiques. Ensuite le récit libéral se déploie : tout le monde est sur la même ligne de départ, il n’y a pas de contraintes, pas d’avantages, seulement une belle égalité, de droit comme de fait. Or on sait à quel point la pauvreté est héréditaire, que se transmettent de génération en génération aussi bien un patrimoine matériel qu’un capital social et culturel, qu’une aisance psychique et que les enfants de pauvres en sont privé·es. Cela court sur des générations parfois et nous n’en avons passé que deux depuis les années 1960. Déni des contraintes propres à certaines expériences sociales, illusion du mérite (le philosophe Michael Sandel y consacre un ouvrage récent) et… clichés racistes, encore, justifient désormais les inégalités.

La crise des opiacés, dans les années 2010, a souvent été comparée à celle du crack dans les années 1980. Celle-ci avait touché massivement des jeunes Noir·es mais c’était leur faute, c’étaient des dealers. Quand la crise des opiacés touche massivement des Blanc·hes, les excuses fleurissent, ce sont des patient·es victimes de l’industrie pharmaceutique et de médecins douteux (c’est vrai mais l’épidémie de crack avait aussi ses raisons sociales). Laurent raconte comment les clichés racistes entourent a priori les Blanc·hes d’un halo d’innocence et pour les Noir·es de vice. Au fond, les Blanc·hes se sentent menacé·es par les Noir·es. C’est un complexe ancien mais toujours renouvelé. Et depuis quelques décennies de néolibéralisme et de montée des inégalités au niveau national, donc également entre Blanc·hes, alors que la démographie des USA est en passe de leur enlever la majorité numérique, le ressentiment et la crainte de perdre le moindre avantage sur les Noir·es se muent en panique, quelle que soit sa position dans l’échelle sociale.

Ce conflit se déploie sur une vision confuse de la classe sociale (2). Laurent signale que l’une des contributrices au débat, professeure à Berkeley, a dans les années 2010 opportunément reformulé ses études sociologiques sur la « classe moyenne » en études sur la « classe laborieuse », plus présente dans les discours politiques… sans changer de corpus. Le sixième le plus pauvre des pauvres Blanc·hes déclassé·es, meurtri·es, appauvri·es par la mondialisation et mis en avant par tous les discours dominants pour leur contribution à l’accession de Trump au pouvoir, un sixième seulement gagne moins de 50 000 $ par an. À 7,25 $ le salaire minimum fédéral et un temps de travail de 3 000 heures par an (c’est beaucoup), une personne en bas de l’échelle des salaires gagnerait 22 000 $ annuels. Voilà un vote populaire qui n’a existé que dans l’imagination des conseillers politiques, complaisamment repris par les journalistes et validé par quelques universitaires déméritant·es : les électeurs et électrices de Trump avaient plus peur de perdre leurs avantages qu’ils et elles n’étaient les perdant·es de la guerre économique. D’ailleurs, aux USA comme ailleurs, les pauvres votent peu.

Laurent consacre beaucoup de pages à expliquer ce qu’est le privilège blanc, cette certitude de mériter les avantages dont on bénéficie et la crainte d’un jeu à somme nulle où un rattrapage des populations noires nuirait mécaniquement à ses intérêts de classe. L’historienne ne psychologise néanmoins pas à outrance la mauvaise foi et le refus de toute remise en cause de la part des membres d’un groupe social politiquement et économiquement dominant mais hétérogène. Et c’est heureux, puisque cette vision individualiste et moralisante a pris beaucoup d’importance dans les milieux radicaux. Qu’importe donc pourquoi cette militante républicaine, dans le documentaire Hello, White Privilege. It’s Me, Chelsea (Chelsea Handler, 2019, sur Netflix en ce moment), a besoin de ne pas céder et préfère dire que les Noir·es ont des « non-privilèges » plutôt que d’admettre que les Blanc·hes aient ces privilèges.

L’autrice finit sa longue histoire des relations de race aux États-Unis sur la montée de l’extrême droite dans ce pays, qu’elle met en partie sur le compte d’un backlash suite à l’élection de Barack Obama. Elle consacre aussi quelques pages à ses liens avec l’environnementalisme américain, conseil de lecture maintenant qu’écologie politique et survivalisme d’extrême droite convergent parfois. Alors que depuis des décennies la race se cachait derrière la classe, dans une vision par ailleurs confuse des rapports socio-économiques, cette extrême droite (dont des membres de l’élite républicaine, politiques et universitaires, ont fait le lit) est plus frontale. Son prisme principal est la race. Au moins les choses sont redevenues claires. Le propos est riche (cette chronique y fait encore moins honneur que d’habitude), les traductions sont précises et élégantes. Voilà un livre à lire de toute urgence avant de sortir ses idées reçues sur l’Amérique…

(1) Le pauvre vieux se plaignait, dans une émission où il est invité tous les quatre matins depuis trente ans, d’avoir entendu l’expression à la radio et d’avoir compris « merguez ».

(2) Il faudrait parler un jour du flou autour de la classe sociale, des mots pour la nommer, flou qui va jusqu’à son auto-détermination… Une chanteuse queer dit porter en elle la mémoire de la classe ouvrière. Mais de loin, alors, puisqu’elle est fille de profs (d’université, pour papa). L’activiste radical Thomas J’aurais est décrit sur le site de Pièces et main d’œuvre (dans la présentation de la brochure où je suis sa cible principale, « Alors du coup ») comme « un jeune gars de milieu populaire, arrivé d’Amiens »… Il y a fait, comme il s’en est souvent vanté, le lycée dans la même boîte à bac privée catholique que Macron, cet autre provincial de classe laborieuse. Après le genre (voir mon ouvrage La Conjuration des ego), après la race (voir Rachel Dolezal), la classe socio-économique n’est désormais plus un fait social mais une identité laissée au choix ou à l’appréciation des individus.